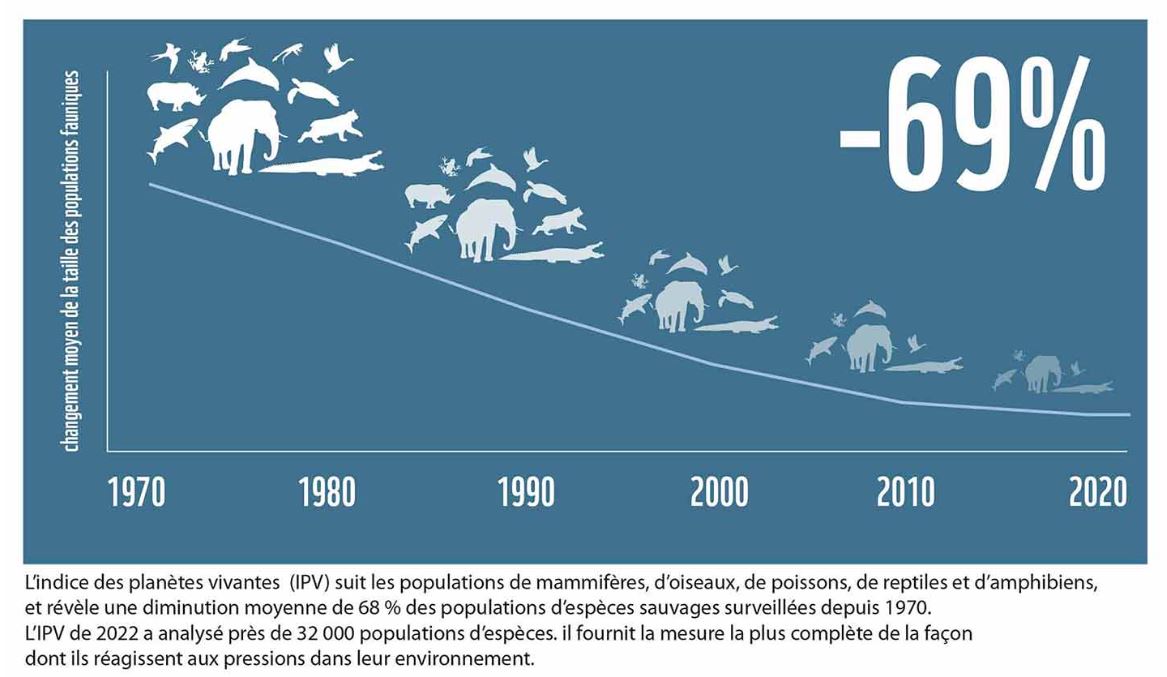

Le déclin de la biodiversité est multi-causal : changement climatique, dégradation des habitats, surexploitation des espèces, maladies, pollutions chimiques, espèces invasives…

La plupart de ces facteurs ne sont pas indépendants les uns des autres et il apparaît clairement que les pesticides ont un impact négatif majeur sur la biodiversité.

Le nombre d’oiseaux a décliné de 25 % en 40 ans sur le continent européen, voire de près de 60 % pour les espèces des milieux agricoles.

Environ 20 millions. C’est le nombre moyen d’oiseaux disparaissant en Europe d’une année sur l’autre, depuis près de 40 ans. Soit 800 millions d’oiseaux en moins depuis 1980.

L’agriculture intensive est la principale pression associée au déclin des populations d’oiseaux.

“En moins de trois décennies, les populations d’insectes ont probablement chuté de près de 80 % en Europe.”

“Les pesticides sont une des causes majeures de l’effondrement des populations d’invertébrés terrestres, en particulier des Lépidoptères (papillons), des Hyménoptères (abeilles, bourdons, etc.) et des Coléoptères (coccinelles, carabes, etc.).”

Une expertise scientifique collective dirigée par l’INRAE ( Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’alimentation et l’Environnement) et l’IFREMER livre des enseignements actualisés sur l’impact des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité et les écosystèmes.

Fruit de deux ans de travaux d’un collectif pluridisciplinaire, elle a été réalisée à la demande des ministères en charge de l’Environnement, de l’Agriculture et de la Recherche, et s’est intéressée à tous les milieux : air, terres, eaux douces et marines.

Les résultats de ce travail qui a mobilisé pendant 2 ans 46 experts de 19 organismes de recherche, ont été partagés lors d’un colloque de restitution rassemblant plus de 600 participants le 5 mai 2022.

Vous trouverez ci-dessous la synthèse de l’étude :

“La pollution chimique – à laquelle les produits phytopharmaceutiques contribuent – apparaît comme le troisième ou quatrième facteur de destruction de la biodiversité à l’échelle mondiale derrière le changement ou la destruction des habitats naturels, l’exploitation des ressources et le changement climatique. Les connaissances actuelles concernant plus spécifiquement les effets des produits phytopharmaceutiques sont majoritairement produites dans des contextes agricoles, les principaux produits étudiés étant les pesticides de synthèse et le cuivre.

Il apparaît de façon robuste que les produits phytopharmaceutiques sont, dans les zones agricoles, une des causes principales du déclin des invertébrés terrestres, dont des insectes pollinisateurs et des prédateurs de ravageurs (coccinelles, carabes…), ainsi que des oiseaux.

Chez les oiseaux granivores, les effets directs, du fait de la toxicité des graines ingérées, sont prédominants. Chez les oiseaux insectivores, les effets indirects sont majeurs : ils perdent leur garde-manger en raison de la réduction du nombre d’insectes.

Les organismes aquatiques aussi sont touchés. Les populations de macroinvertébrés pourraient diminuer de 40 % dans les cours d’eau agricoles les plus pollués.

Pour l’ensemble de ces organismes terrestres et aquatiques, les effets non mortels, directs et indirects, sont majeurs, ce qui n’avait pas été autant étudié il y a 15 ans. Ces effets peuvent se traduire par une perte d’orientation ou de capacités de vol chez les insectes et oiseaux, une diminution de l’efficacité de la reproduction ou des déficiences immunitaires. Certains sont dus à des atteintes du microbiote, c’est-à-dire l’ensemble des microorganismes présents dans ces organismes (à l’instar par exemple de la flore intestinale chez les humains).

Les produits phytopharmaceutiques sont également en cause dans le déclin des amphibiens (25 % de leurs populations sont menacés en Europe) et des chauves-souris.

L’expertise met en évidence l’importance de la gestion des paysages pour la résilience de la biodiversité : il est essentiel de ménager des zones refuges (végétation terrestre et aquatique) connectées entre elles : elles sont des réservoirs d’espèces pouvant ensuite recoloniser les milieux voisins. Cependant, ces zones refuges, et plus généralement les habitats naturels, sont menacés par la simplification des paysages agricoles (parcelles plus vastes aux bordures moins variées) et par l’artificialisation des sols, et les produits phytopharmaceutiques jouent un rôle aggravant. “