Marc-André Selosse est professeur du Muséum national d’Histoire naturelle à Paris. Il est internationalement reconnu pour ses compétences sur les thèmes de la vie des sols et des symbioses mycorhyziennes.

Longtemps, il a été vu comme un support des végétaux ou de nos constructions, nourrissant chimiquement les plantes : en accord avec cela, l’agriculture conventionnelle y met des engrais minéraux. On lui portait peu d’attention : réputé sale, peut-être parce qu’on y met nos morts, il est opaque et fait de composants invisibles, minéraux (comme les argiles) ou vivants (les microbes, bactéries et champignons).

Avant que le sol ne se crée, la Terre subissait une alternance d’inondations brusques et de sécheresses totales, il n’y avait pas de plantes, simplement une fine couche de microbes.

Cette strate initiale, en s’épaississant, permet l’installation de lichens, retient les débris et accueille de microscopiques êtres vivants. Puis des mousses s’installent, et petit à petit une ébauche de sol nait, suffisante pour permettre l’implantation des premières plantes dites “pionnières”.

Les années passent et d’autres plantes arrivent, avec un développement végétatif plus grand et plus durable et un système racinaire plus développé qui contribue à l’accélération de la dégradation de la roche-mère. Viendront ensuite les arbrisseaux, puis les arbres, tous concourants à l’épaississement du sol via la chute de leurs feuilles et branches.

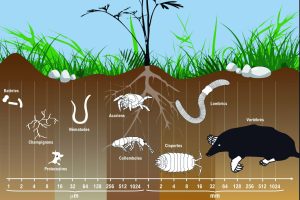

La faune s’est développée en parallèle de ce processus, que ce soit dans les airs, à la surface, ou sous terre avec notamment l’arrivée des vers de terre

Le sol ne contient ce qui peut nourrir une plante qu’en quantité limitée et le problème est à la fois quantitatif et qualitatif. Quantitativement, ces éléments sont assez dilués et situés en profondeur, là où se trouve la roche-mère et là où l’eau les entraîne. Qualitativement, ces ressources sont parfois immobiles car certains éléments ne se déplacent pas, comme le fer et le phosphate.

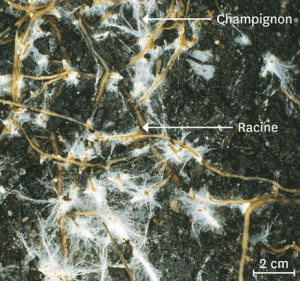

Les plantes se sont adaptées à cette situation en s’appuyant sur des partenaires, les champignons, avec lesquels ils ont des connections nommées mycorhyses (du grec mukes, champignon, et rhiza, racine. Celles-ci permettent un échange mutuel : le champignon cède à la plante des minéraux en contrepartie de sucre (produit par la plante via la photosynthèse).

Ce système permet à la plante d’étendre indirectement son interface avec le sol et son réseau de collecte de minéraux au travers du mycélium des champignons.